在我们日常生活中,常常会听到“以其人之道还治其人之身”的说法,特别是在遇到犯罪事件时,人们常常会呼吁“以命偿命”。然而,法律的本质和目的远比简单的报复行为复杂得多。让我们深入探讨一下,为什么“以命偿命”在现代法律体系中并不适用。

首先,法律的根本目的是维护社会的秩序和正义。刑法作为法律的重要组成部分,旨在通过惩罚犯罪来保护公民的基本权利和社会的整体安全。一命偿命的观点往往强调个体之间的报复关系,而忽视了法律对于社会整体的影响。法律并不仅仅是为了报复,更是为了预防犯罪,促进社会的和谐与稳定。

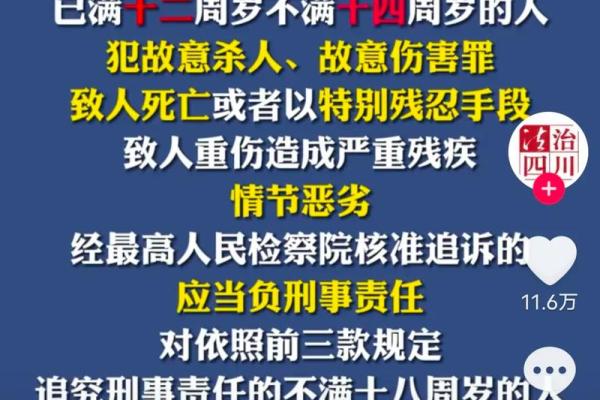

其次,法律必须具备普遍适用性。在法律面前,人人平等。假如将命偿命的原则引入法律体系,杀人者将面临死亡的惩罚,而这会导致更多的社会不公。例如,假如被告在极端情况下出于自卫而杀人,是否应该给予同样的惩罚?这样的复杂情况使得一命偿一命的原则难以公平适用。

再者,法律中的惩罚者与被惩罚者之间的关系十分重要。法律是由社会共同体制定的规则,其角色是维护共同体的利益。因此,法律应当以理性和客观为基础,而非情绪化的复仇。过度的情感因素在法律判决中可能导致错误的判断,进而使整个法律体系失去公信力。这也是为什么现代法律系统努力寻求公正与理性的原因。

再来看,一个更为实际的考量:死刑的不可逆性。在法律的执行过程中,如果错误地判处了无辜者,后果是无法弥补的。与其以死相逼,不如通过教育、改造等手段来达到更好的效果。例如,许多国家和地区推行的代替死刑的无期徒刑,给了罪犯一个悔过自新的机会,也避免了杀戮的循环。

此外,公众对法律惩罚的期望也在变化。随着社会的发展,人们对于惩罚的理解越来越倾向于复原与改正,而不是单纯的惩罚。许多研究显示,适当的改造与社会再融入能够有效降低再犯率,提升社会整体安全。这样看来,“以命偿命”的方式不仅不能解决问题,反而可能使社会矛盾更加激化。

最后,法律作为一种社会契约,承载着文化和价值观念。不同的社会有着不同的法律和道德标准,“一命偿命”的思想在一些文化中可能根深蒂固,但随着人们对人权与法律公正的日益重视,这一原则正逐渐被新兴的法律观念所取代。

因此,虽然“以命偿命”在民间观念中有其广泛的影响力,但从法律的角度来看,这一原则并不符合现代社会的实际需求。法律应当朝着更合理、公正与有效的方向前进,为每一个公民提供更好的保护。

在未来,法律的演变必将与社会发展相互促进。作为公民,我们应当理解和支持法律的正义,为促进社会的和谐贡献自己的力量。只有在理性的法律框架内,才能真正实现对受害者的公正与对犯罪者的改造。