乔治·奥威尔的《1984》是一部深具启发性的文学作品,它构建了一个虚构的反乌托邦世界,探索着人性、自由及社会的各种复杂关系。在这个看似遥远的未来里,个人的自由与思想被严密控制,令人不禁思考:在追求社会整体利益的过程中,个体的价值何在?这部作品不仅是对极权主义的警示,更是一种对人类情感和自由的深刻反思。

在小说中,主角温斯顿·史密斯的内心挣扎,是对自由渴望的真实写照。温斯顿生活在一个以全面监控为特征的社会,他的每一个想法和行为都受到无形力量的注视。在这样的环境下,人们不得不压抑自己的想法,以迎合当权者的意志,失去了自我表达的空间。而温斯顿却凭借对过去的追忆和对未来的幻想,不断反抗着精神的桎梏,象征着人类对自由的永恒追求。

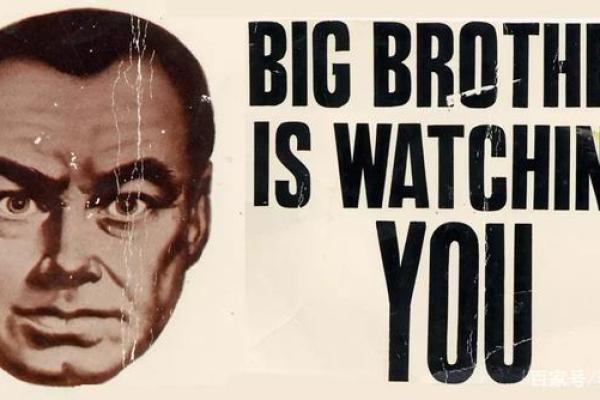

书中的“老大哥”作为统治者的象征,时刻提醒人们要遵从规则,保持定制化的思想和行为。这样的设定引发了人对于权力结构和个人空间的深思。在一个被彻底监控的世界里,个人的存在似乎变得微不足道,然而,温斯顿的反叛却让我们看到了人性的不屈。他所追寻和渴望的,不仅是个人的自由,更是人类集体意识的觉醒。

本书还描绘了一个名为“新闻peak”的新语言,这种通过简化语言来限制思想表达的方式,凸显了语言与思想之间的密切关系。在生活中,语言并不仅仅是交流的工具,更是思想的载体。当人们的语言被限定时,他们的思维方式也随之受到影响。奥威尔通过这种细致入微的描绘,警示着我们语言权力的影响,以及保护表达自由的重要性。

另一个引人注目的元素是对人际关系的剖析。在极权统治下,人们之间的情感被刻意削弱,人与人之间的信任变得脆弱。温斯顿与茱莉亚的爱情关系既是对体制的挑战,也是人性抉择的体现。在如此严酷的环境中,他们仍然选择彼此,试图在禁忌中寻找温暖与慰藉。这种对爱的追求生动地展现出即使在逆境中,情感依然存在的力量。

综观整个故事,我们可以看到人类在极端环境下的脆弱与坚韧。温斯顿的最终命运或许是对所有反抗者的警示,但同时也让我们思考:在现实生活中,我们是否应该保持警惕?是否需要更勇敢地捍卫自我的角色与权利?《1984》不仅仅是一部反乌托邦的小说,更是对人类希望与绝望、自由与约束深刻的探讨,使读者在字里行间感受到无论外界如何变化,心灵的自由依然是人类最重要的资产。

无论是从文学价值还是人文关怀的角度来看,《1984》都以其独特的视角和深邃的思想,提供了我们思考自身存在的一面镜子。当面对社会的压迫和规范时,我们是否能像温斯顿一样,勇敢地追寻内心的自由?这是每位读者在阅读完这部作品后,所需面对的自我拷问。

最后,《1984》在今天仍然有其现实意义和警示作用。它提醒我们,只有在珍惜和捍卫自由的同时,我们才能保持真正的人性。在快节奏与高压的现代社会中,如何保护我们的思想、情感与个性,成为了值得每个人深思的话题。或许,正是由于小说中所展现的极端现实,才更加突显现其实质:自由、个性与爱的存在。在温斯顿的奋斗中,我们看见了对美好人性的向往,提醒我们在生活中不忘坚持自我,追求真理与自由。