“薄情”二字总是让人产生一种神秘而又略显忧伤的感觉。薄情并不仅仅意味着缺乏感情,更是一种态度,一种对待生活和人际关系的方式。自古以来,许多文学作品、戏剧乃至民间故事都围绕着“薄情”这一主题展开,展现出其丰富的内涵与外延。

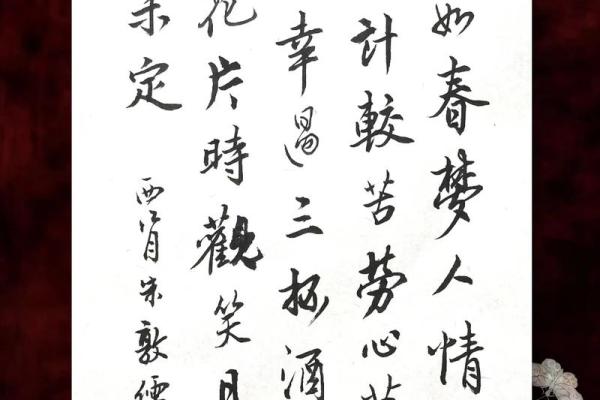

在许多古代诗词中,“薄情”的人常常被描述得风流倜傥、潇洒自如,他们给人一种如梦似幻、不可捉摸的感觉。比如,《红楼梦》中的贾宝玉,他对女性的宠爱与随性让人惊艳,却又常常让身边的人感到无奈。他的情感就像一场华丽的戏,却很少有人能真正走进他的内心世界。若说贾宝玉“薄情”,倒不如说他与生俱来的那份洒脱,让他在情感的追求上总是显得若即若离。

在现代社会,薄情的概念似乎被进一步扩展。现代人生活节奏快,面对形形色色的关系,常常选择了保持一种距离感。社交媒体的普及带来了人际关系的碎片化,人们习惯于轻浮的交流和瞬间的忘却。人与人之间的深厚感情仿佛越来越稀缺,薄情似乎成为了一种潮流。然而,在这种表面上似乎无所畏惧、肆意挥洒的生活背后,隐藏着的是无数内心的孤独和渴望。

薄情并非完全是消极的。它也可以被看作是一种生活智慧。在人际交往中,保持一定的距离感,能够让自己免于过多的情感纠缠与心灵负担。比如,许多人在选择友情时,会选择那些能给自己带来快乐和启发的人,而非那些让自己感到沉重或是带有负能量的人。无疑,“薄情”在某种程度上是一种对自我保护的选择。

不过,优雅的“薄情”从来都不是无情。真正精致的薄情在于懂得取舍,懂得珍惜。我们在与身边人交往时,应该试着理解与体谅,而不是一味疏远。每一段关系都有其存在的价值,或许是那一瞬间的欢笑,或许是某一次的倾诉,就像阳光穿透云层带来的温暖,值得珍藏。而这,也正是薄情与深情之间微妙的平衡。

在情感的世界里,“薄情”与“深情”并不是绝对的对立面。正如一枚硬币的两面,人在表达情感时,往往都需经过反复的思考与无数次的尝试。青春的岁月中,许多人会因无数次的情感经历而逐渐懂得,感情的真谛并不在于拥有多少,而在于如何用心去感受、去体验。在这段探索的旅程中,薄情同时给予了灵活性和自由,让人能够在多变的关系中找到自己的位置。

当然,追求薄情的生活方式也有其挑战。在面对真正重要的人际关系时,我们常常会挣扎于内心的矛盾。一方面,我们希望保持自我,避免被他人的情感所累;另一方面,面对爱与被爱的渴求,我们不得不面对情感的需求。有时,薄情可能会带来一时的轻松,但长久下去难免会感到孤独和无助。因此,学会调和情感的深度与广度,或许是我们在追求“薄情”生活中的重要课题。

薄情的故事是生活的缩影,它描绘出人与人之间那看似简单却又复杂的情感纠葛。每个人的心底都藏着一个关于爱的秘密,或温暖,或淡漠,或执着。只有在这种微妙的平衡中,才能感受到人生的丰富与真实。细细品味生活中的每一处感动,或许正是我们走向深情的开始。

最后,让我们在这个充满选择与变化的年代,学会辨认心中的薄情与深情,寻找到那份属于自己的情感归宿。无需追求完美,或许只要在每一次相遇中,都用心去感受,让生活中每一份情感变得珍贵而美好,便是我们最大的智慧。